こんにちは!プロモデラー林哲平です!

今回は「週末で作るガンプラ凄技テクニックHG編」の表紙モデルである、HGユニコーンガンダム二次元イラスト風を紹介します。

脳がバグる!脅威の技法「イラスト風模型」!

みなさんはSNSで「プラモなんだけど、まるで絵のように見える!」という不思議なガンプラを見たことがありますか?

それは二次元塗装やイラスト風模型と呼ばれる技法で製作された作品なんです。

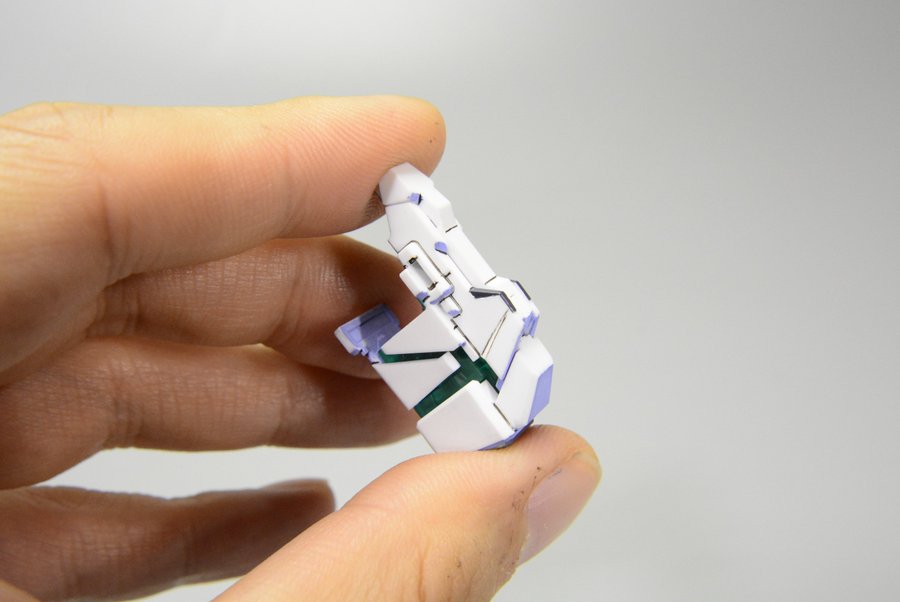

一見絵に見えますが、手を入れて見るとこの通り。

切り抜いた紙ではなく、ちゃんとしたプラモなんですよね。

「こんなのプロモデラーじゃないと絶対無理でしょ!」

「週末で作るとかふざけるな!」

と思う人もいるかもしれませんが、実は意外と簡単に作れちゃうんです!

今回は表紙モデルということもあり、大人気キットであるHGユニコーンガンダムを題材に技法を解説しています。

それでは本に掲載されている内容を紹介!する前に……

イラスト風模型の第一人者、今日氏の技法を元に製作しています!

今回のユニコーンガンダムは、イラスト風模型の第一人者である今日氏の技法を参考に、というよりも食い入るように見て、思い切り真似させて製作させていただきました。

昔、MGアレックスver.2.0の作例を製作していたとき。

アニメの最終決戦を再現するということで、いかにアニメイメージ通りに塗るか? を考えて、アニメ塗りのガンプラをネットで検索して参考にしようと調べまくっていたことがあったのですが。

そのときたまたま今日氏がイラスト風模型の制作法について詳しくまとめてくださっているブログ記事に辿りついたのです。

これを見て衝撃を受けまして。

とにかくわかりやすく、イラスト風模型というのはこう作っているのか! ともう作りたくて仕方がなかったのですが、なかなか仕事が忙しく、試す機会に恵まれず。

「ガンプラ凄技テクニック」の2冊目をHG編にすることに決定し、表紙を何にしよう、と考えたとき。

「もう、インパクトを考えるとコレしかないでしょ!」

と今回のユニコーン製作に至ったわけなんです。

正直、 こちらの方がオリジナルですし、私の本の100倍わかりやすいのでとりあえず「イラスト風やってみたい!」という人はぜひとも見てください!

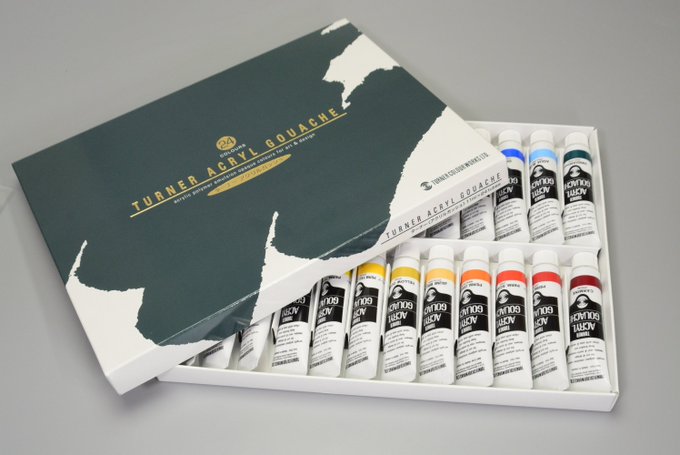

イラスト風模型の必須素材はコレだ!

イラスト風模型は普通にプラモを作るときとは少し違う素材が必要となります。

記事では、

●影をつけるときに便利なアクリルガッシュ

●高性能で使いやすい筆

●輪郭線を引くためのミリペンやマーカー

●アクリルガッシュの乾燥を遅らせるリターダー

などなど、初めてイラスト風模型を作る人が迷わないよう、必要素材について徹底解説しています

イラスト風模型の下塗りはラッカー系塗料で!

今回の成型色活かしによるイラスト風塗装では、要となる影や輪郭線の塗装にはを安全かつ、拭き取りなどのリカバリーが簡単で使いやすい水性塗料を推奨しています 。

なので部分塗装やつや消しなどの下塗りにはラッカー系塗料を使います。

これはプレミアムトップコートつや消しなどの水性アクリル系トップコートを使ってしまうと、シェイディングやライニングで水性塗料を使ってマジックリンでリカバリーするとき、下の塗料まで落としてしまうからです。

下塗りには必ず、マジックリンが溶かすことのできないラッカー系塗料を使ってください!

いいお手本選びがイラスト風の秘訣!

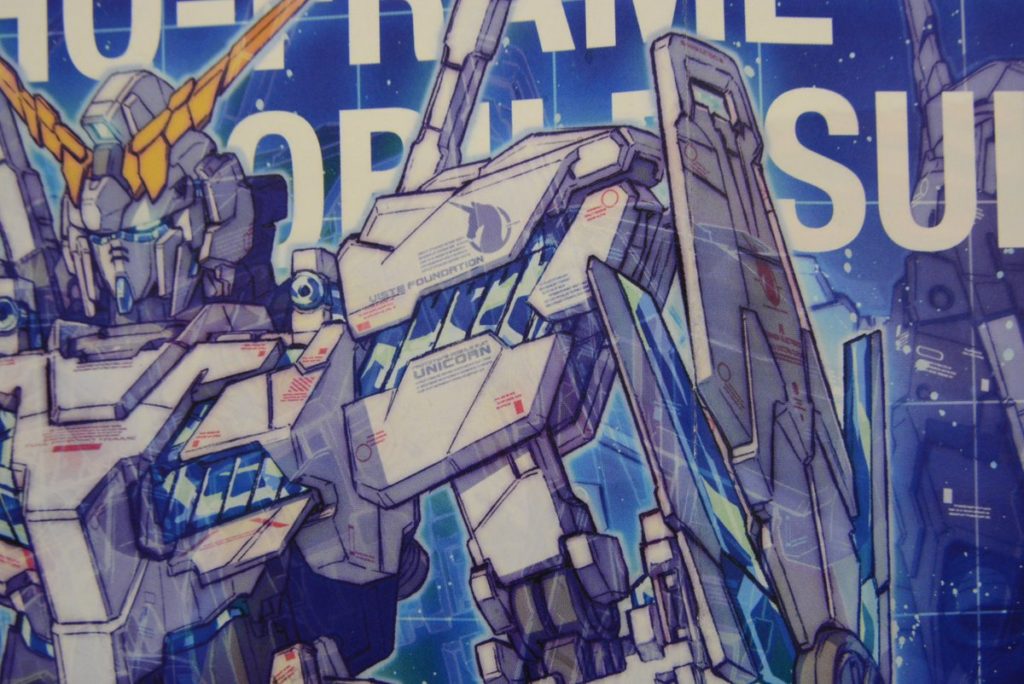

初めてイラスト風模型を作る人にとって、最も大事なのが参考となる元イラストです。

影つきの設定資料で大きく見やすいもの、かつそのMSをデザインしたご本人によるイラストがベストです。

今回はHJ2014年9月号の折り込みに掲載されているカトキハジメ氏による覚醒ユニコーンのイラストを参考にしています。

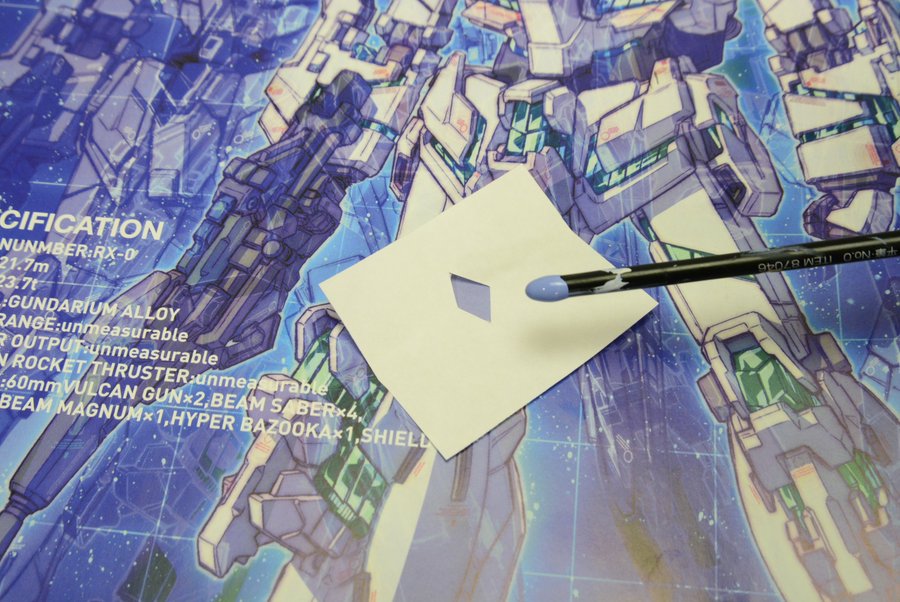

お手本の色を正確に読み取れ!

イラスト風塗装で大事なのがお手本となる元イラストの読み解き方です。

イラストの影部分はパッと見ただけの色と実は結構違うことが多いんです。

アクリルガッシュを調色する!

イラスト風塗装では、いかにそのイラストの色味を再現できるかが重要なポイントとなっています。

記事では複数のアクリルガッシュを使い、影色を調色初心者でも問題無く色を合わせる方法を解説しています。

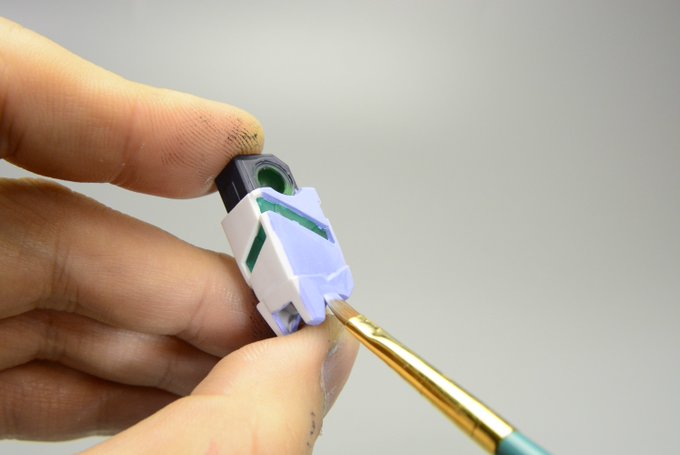

影をつける「シェイディング」をマスターせよ!

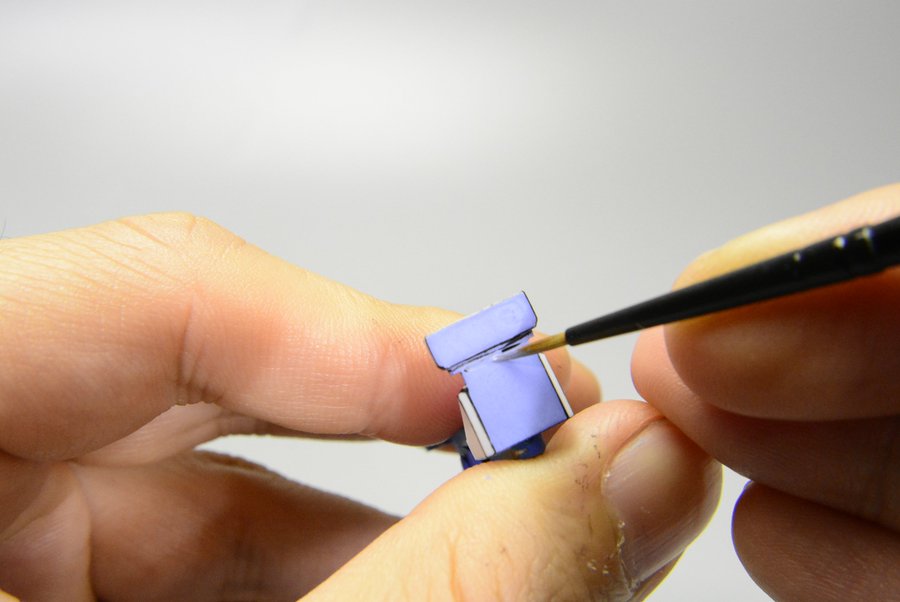

イラスト風模型において重要となるのが影をそのまま書き込む「シェイディング」というテクニックです。

今回は水彩絵の具のアクリルガッシュを使って解説しています。

乾燥が早くスピーディーに作業できますし、大きくはみ出してもマジックリンでお手軽に拭き取れるのでリカバリーしやすいのです。

シェイディングの完了した状態。

大面積の筆塗りなので大変そうに見えますが、成型色を活かしているのでリカバリーも楽ですし、アクリルガッシュは乾燥が早いので結構あっという間に塗ってしまえるんです。

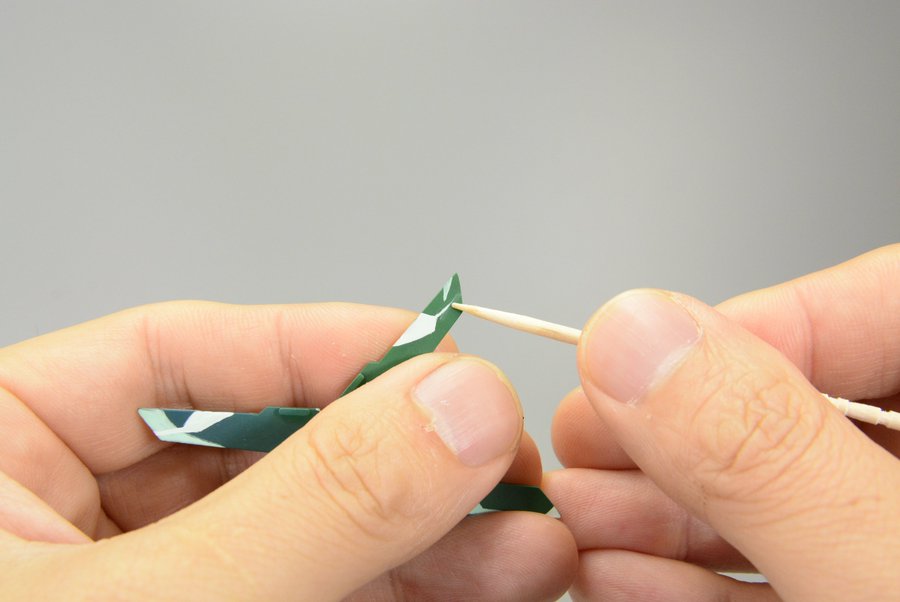

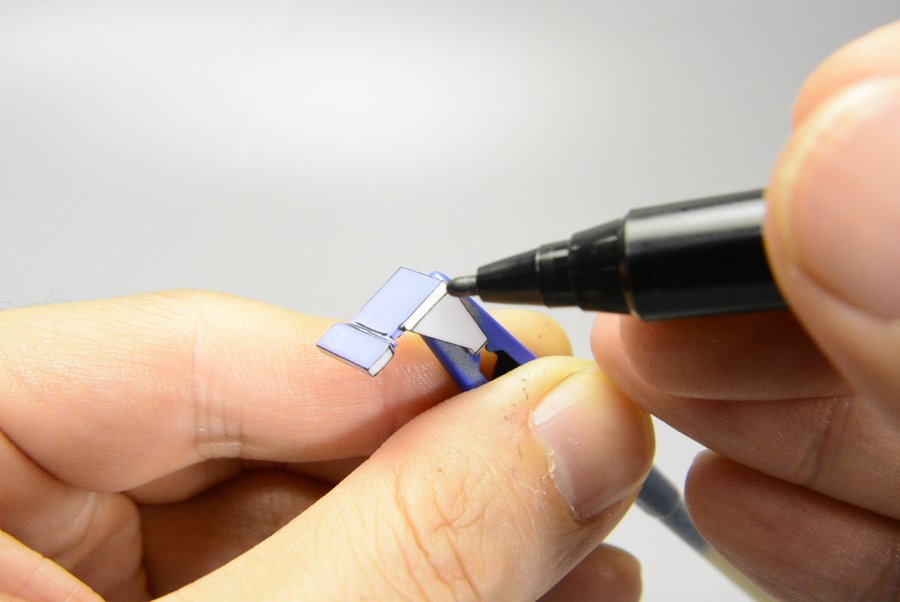

サイコフレームは「宝石塗り」で!

ユニコーンガンダムはデストロイモードだとサイコフレームが露出していますよね。

カトキハジメ氏のイラストを見ると、輝くクリスタルのような、宝石のような表現となっています。

これをイラスト風でどう塗るか?

今回はウォーハンマーのペイントテクニックである「宝石塗り」でサイコフレームを再現しています。

「宝石塗り」は光の照り返しを複数の色で書き込んで表現するテクニック。

これを覚えると一体成型のライトやレンズでもまるでメッキやクリアーパーツのように見せることができるんです。

宝石塗りは日本最大のウォーハンマーコミュニティサイト「RoR」でその塗り方を紹介されているのを見て以来、いつかガンプラに応用したい!とずっと思っていたのですが、やっと念願叶いました♪

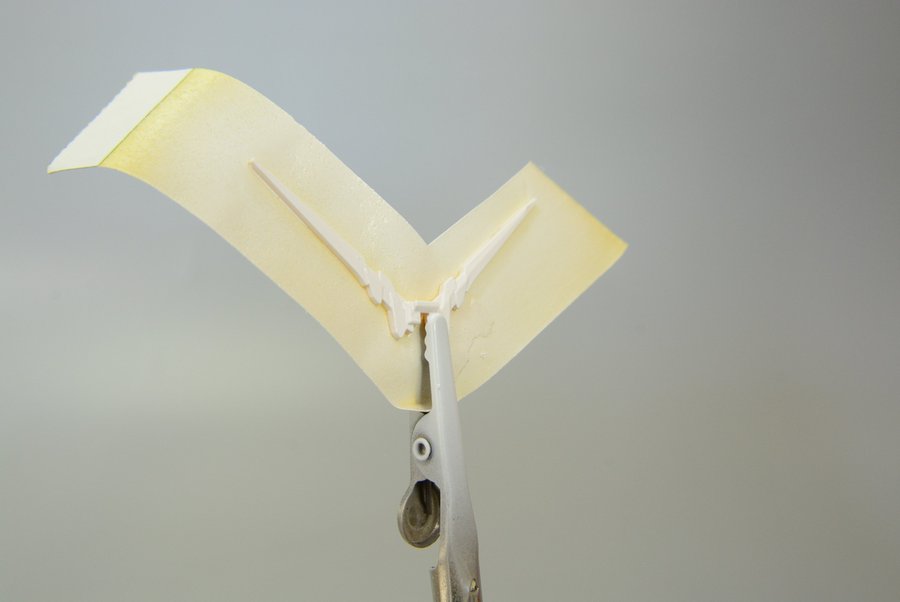

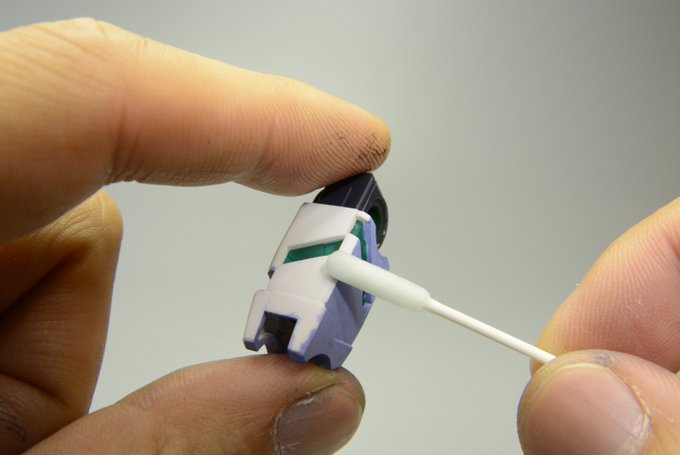

細かい照り返しを書き込んでいると、筆がはみ出ることはしょっちゅうです 。

記事ではマジックリンとつまようじを使い、シャープにエッジが立った照り返しを出せるよう修正する方法を解説しています。

私も何十箇所も修正しまくってるんで大丈夫ですよ♪

とは言っても、「これは大変そう!」という人のためにもう少し簡単なサイコフレームの表現法も解説しています。

アニメ、ゲーム、イラストでも発光したサイコフレームは様々な表現があるのでここは今後より研究して行きたいところです♪

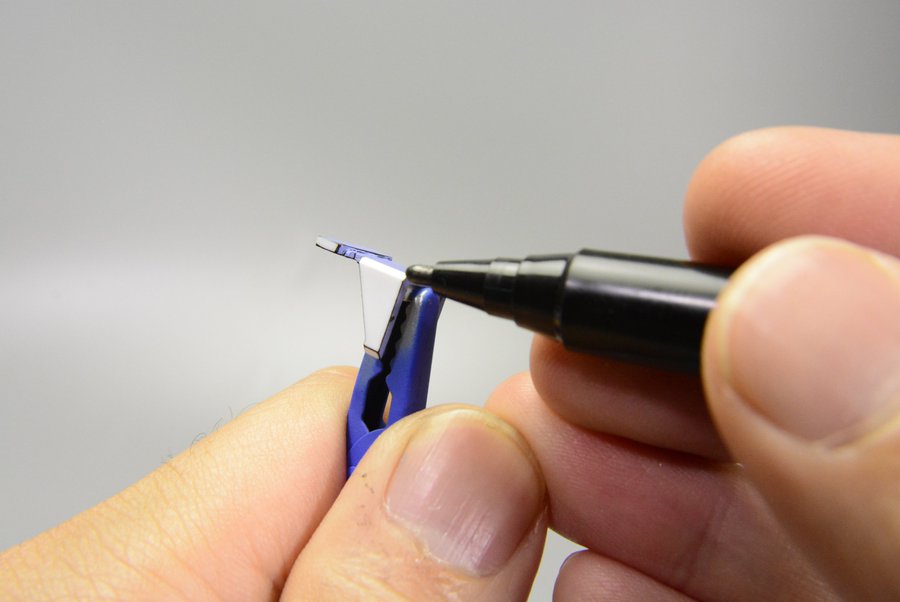

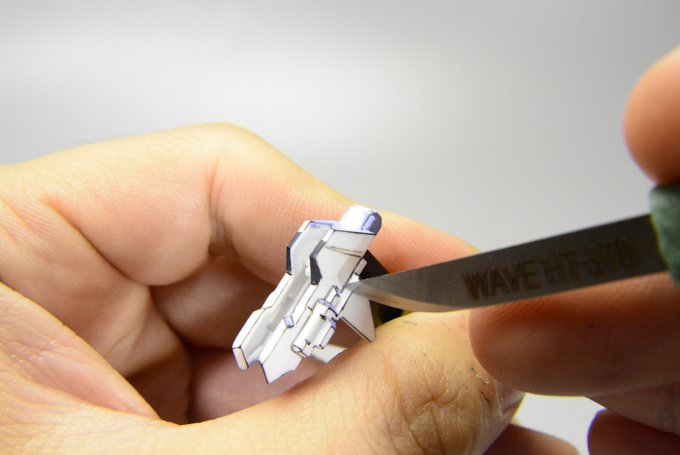

輪郭線を引く「ライニング」こそイラスト風模型の最重要技法だ!

イラスト風塗装において、最も重要なのが目の錯覚を引き起こす輪郭線を引くテクニック「ライニング」です。

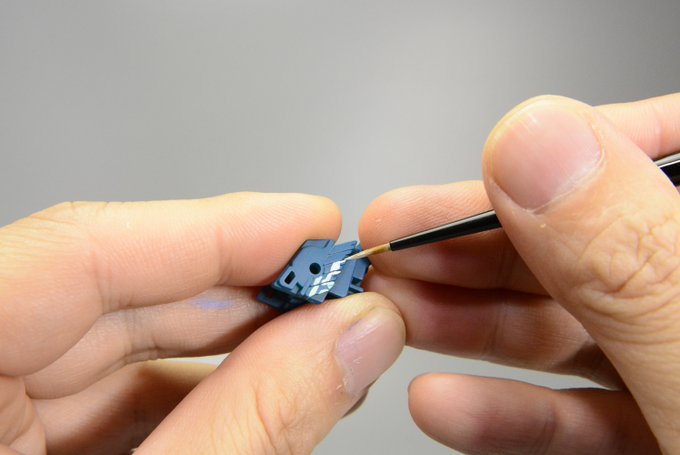

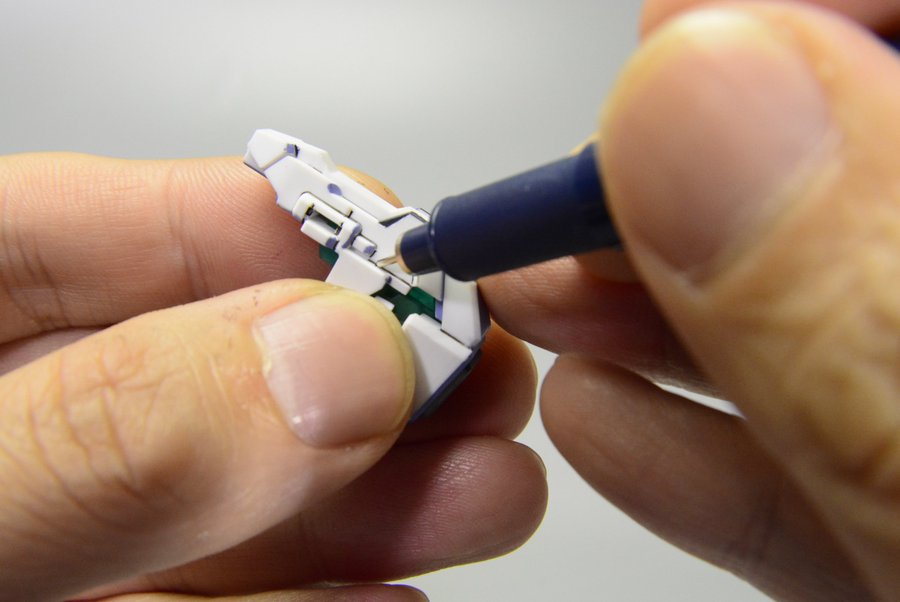

記事では極細の水性ミリペンであるピグマ 0.03 黒使い、ディテール部分にライニングする方法を解説しています。

ここは普通のペンによるスミ入れとほぼ同じですね♪

「ライニング」ではディテールや筋彫りだけではなく、エッジなどガンプラを構成する全ての線を黒く塗る必要があります。

記事では細い線を引くことができ、リカバリーもしやすい水性マーカーのプロッキーを使ってエッジに輪郭線を書き込んで行く方法を解説しています。

ライニング作業をしていると、手が滑って線がはみ出すことはしょっちゅうです。

記事ではリタッチや削り取り、マジックリン落としなど、ありとあらゆる方法で失敗をリカバリーする方法を解説しています。

私も100箇所以上は修正しまくってます。

ほんと、こういう手先のコントロールってすっごい苦手なんですけど、いくらでも修正できるからこそこんな作品も手軽に作れるんですよね♪

ライニングが終わった状態。

隣のシェイディングのみの状態と比べてみてください。

一気に二次元のイラスト風に見えてくるんです。

影をつける「シェイディング」

輪郭線をつける「ライニング」

この2つの技法を組み合わせることがイラスト風模型の重要ポイントなのです。

イラスト風模型は必ずつや消しで仕上げろ!

アクリルガッシュと水性マーカーは定着力が低いので、触るだけで塗料が落ちてしまいます。

最後にプレミアムトップコートつや消しを吹き、しっかりと表面を保護しておきましょう。

なお、イラスト風模型は影や照り返しを塗装で表現します。

そのため、実際の光の照り返しが発生しやすい光沢塗装で仕上げると非常に不自然な仕上がりとなってしまうのです。

イラスト風模型を仕上げる時は必ずつや消しにしておきましょう。

模型技法の革命「二次元塗装」を我が物とせよ!

2014年の第17回オラザク選手権で金賞を受賞したむむむノ53氏が製作された「二次元戦士ガンダム」を見たとき、ものすごい衝撃を受けました。

プラモでありながら、まるで二次元の、アニメの中のガンダムそのものに見える。

こちらの作品はその後ホビージャパンでも作例として撮り下ろしで紹介され、その時事物を拝見したことがあるのですが、目の前にあっても、立体なのか絵なのかわからない。

もう、脳がバグってる感覚が凄かったんですよ!

その時は「これは天才のみがなし得る技だ!」と思ったのですが……

驚いたことに「二次元戦士ガンダム」の登場以降、立体であるのにまるで絵のように見える、イラスト風模型がツイッターなどのSNSを中心にどんどん広まっていったのです!

二次元塗装は一人の天才のみの超絶技巧ではなく、しっかりとした理論に基づいた再現可能な技術だったのです!

イラスト風模型は現物より写真でこそ真の威力を発揮します。

優れたイラスト風模型はスマホで見るSNSのサムネイルの大きさだと本当に絵にしか見えません。

これはインパクトが重視されるSNSと相性抜群で、最近ではバズって拡散されたイラスト風模型を見かけることも特別なことではなくなってきました。

こうして市民権を得たイラスト風模型 。

それでも新しい技法なので、制作法を知る人が少なく難しいものと勘違いされているのも事実です。

ですが、一つ一つの作業は難しいものではありません。

このユニコーンのように成型色を活かして作れば、全塗装作品と比べるとはるかに少ない手間で制作することが可能なのです。

私は全塗装でHGユニコーンを作ったこともありますが、今回の作例にかかった手間は半分以下くらいです。

イラスト風模型をよろしくお願いします!

というわけでHGユニコーンガンダムデストロイモード覚醒版、イラスト風仕上げでした!

何回も書きますが、ポイントさえ分かればこの仕上げは難しくありません。

線が少ないジムのようなMSならば、初めての人でも3日かからず完成するんじゃないでしょうか?

「イラスト風は特別な技法!」

ではなく。

この本を読んでくれた人がどんどん実践して広まって、ウェザリングやキャンディ塗装のような、ガンプラ仕上げの当たり前の1ジャンルとして定着してくれることを願っています。

あなたの週末フィニッシュのレパートリーに、ぜひイラスト風模型を加えてみてくださいね♪

この記事を見て作っていただきました!

なんと!この記事を見て実際にモデラーさんがイラスト風ガンプラを作ってくれました!

こちらはBON氏の作品。

赤サイコフレームでの製作で、なんと全塗装でのイラスト風仕上げ!

これはもう、私のより遥かに手間がかかっており、同じモデラーだからこそ分かる気合!愛が伝わってきます。

本当〜にお疲れ様でした♪

こちらはプリン氏のユニコーンガンダム。

クッキリとした陰影に、サイコフレームの照り返し。

手で作業机の上に持つと、脳がバグって合成にしか見えない、イラスト風模型の真髄をバッチリ表現!

正直、この状態で見ると「あれ?なんで自分の作例がここにあるんだろう?」と二度見、三度見する勢いです(笑)

製作、本当〜にお疲れ様でした!

こちらはうすしおドラマー氏のイージスガンダム。

ハイディティール&ハイクオリティの食玩シリーズ「機動戦士ガンダムGフレーム」第12段のイージスをなんとイラスト風仕上げに!

私の記事を参考に製作していただいた、とのことですが、ディテールが多く、面構成もユニコーンとはまったく違うイージスで実現できるのは技法の仕組みを完全に理解しているからのワザ!

私のほうこそ参考にしたい、応用っぷりに脱帽です!

製作、本当〜にお疲れ様でした!

私はガンプラの製作解説をするとき

「見れば本当にできるように」を常に心がけています。

こうして「見て作ったよ!」と作品を見せていただけるのが一番嬉しい時間ですね♪

ほんとにバズってました!

なんと、嬉しいことにこのユニコーンの製作方を見てイラスト風ユニコーンを製作されたモデラーさんの作品がバズり、ネットメディアでも取り上げられました!

いやあ、もう超嬉しいですね!

製作いただいたきいだうとかさん、本当にありがとうございます!

しかも、まだ本が発売されて1月経ってないのにもう完成するなんて!

イラスト風模型がスピードフィニッシュに向いており、人の目を惹きやすいことが証明されて本当に嬉しいです♪

みなさん、ぜひイラスト風模型にチャレンジしてみてくださいね♪

「失敗したくない」「なにをしていいかわからない」初心者モデラーさんへ!

現在、プラモデルを製作するとき多くの人が悩んでいるのが「情報が多すぎる」ということです。

あの人はこう言ってるし、ツイッターで見かけたテクニックはああだったし、でもYou Tubeでだと反対のことをやっていたし……

プラモデルにはいろんなテクニックがありますが、初心者モデラーさんだと何をしていいのかわからず、いきなり難しいテクニックに手を出して完成しなかったり、プラモを壊して失敗したり。

作品の人気の法則を知らないため、すごく頑張ってつくった作品より色も塗らないパチ組みの作品に「いいね」が沢山ついてやる気を失ってしまったり。

でも、安心してください!

そんな悩めるモデラーさんのために、ホビージャパンから出版されているのが私の本「週末で作るガンプラ凄技テクニック」シリーズです。

初心者モデラーさんがどうしても「難しい……」と感じる。

○合わせ目消し

○表面処理

○エアブラシ塗装

は基本やりません!

1作品最低でも30枚以上の写真で製作ポイントを詳細に解説し、プロモデラー目線で初心者さんが一番心配な「失敗するポイント」を徹底網羅しています。

これは全部私が失敗してきたポイントなので、安全性は折り紙付きです(笑)

こちら↓でそれぞれの本について紹介していますが、本の内容は記事でほぼ公開しておりますので、無料で!読むだけですぐカッコよくガンプラを作ることが可能です。

「今すぐやってみたい!」

という人はぜひどうぞ♪

よりプラモデルを楽しみたいモデラーさんへ!

よりガンプラを楽しみたい、上達したり、模型コンテストなどにチャレンジしたい!という人には「ガンプラ凄技テクニック 機動模型超級技術指南」をオススメします。

この本は私が16年間のプロモデラー人生で学んだ極意を全て詰め込んでみました♪

技術というより、知っているかいないかだけで今すぐに実践できる「知識」がメインコンテンツなので、どちらかというと「ガンプラ裏技テクニック」と言ってもいいのかもしれません(笑)

正直、これが5年前とかならたぶん絶対だれにも教えなかったと思うのですが、私は本も沢山出て、ツイッターのフォロワーも25000を超え、プロモデラーとして地位をしっかり確立できました。

なので、私の作品製作…… 手っ取り早く「目立つ、人目を引いてバズるような作品」を作る方法をみなさんに役立ててもらえるよう、全部公開しています。

こちらも↓の記事でほぼ内容を紹介しているので、今すぐ無料で読んでみてくださいね♪

コメント